binary viewer

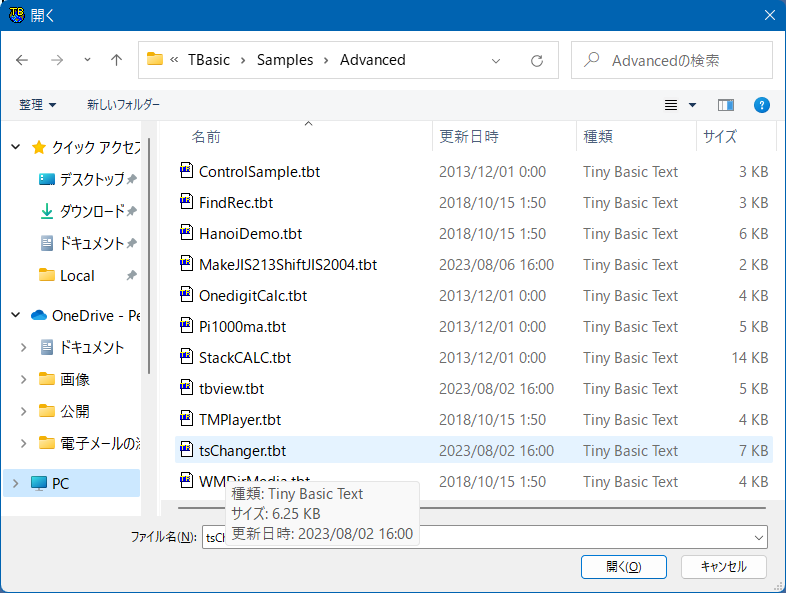

tbasicが1.60になりました。これを機会にそのsamplesとして,いくつかのプログラムを作りました。ここではその中から,binary viewer を紹介します。プログラムの名前は,「Tiny Binary Viewer」で,ファイル名は「tbview.tbt」です。tbasic set 1.60 のsamples\Advancedの中にあります。

1.60では新たに,バイナリファイルの読み書きができる ReadAllBytes,WriteAllBytes関数・手続きをサポートしました。この使い方は,Tiny Basic for Windows ファイル操作編(2023年08月版)10節に書いてあります。簡単に言えば,ファイルの内容をバイト列として,読み書きするものです。

この機能を使えば,原理的には,バイナリエディタを作ることも可能ですが,利用目的が思いつかないので,今回は,binary viewerを作ることにしました。バイナリビューアはすべてのファイルのバイト内容を表示するもので。テキストファイル,画像ファイル,文書ファイル,実行ファイルなど,標準的な起動・開く方法とは異なった形式の表示を得ることができます。そして種々のファイルの舞台裏をつぶさに見ることができます。

今回色々なエンコーディングについて調べるときに,それらの内容の確認をするためには,テキストファイルをバイナリとして確認する必要がありました。そして, ユニコードへ(2023年8月版)を書く際に,実際にtbview.tbtを確認用として使いました。

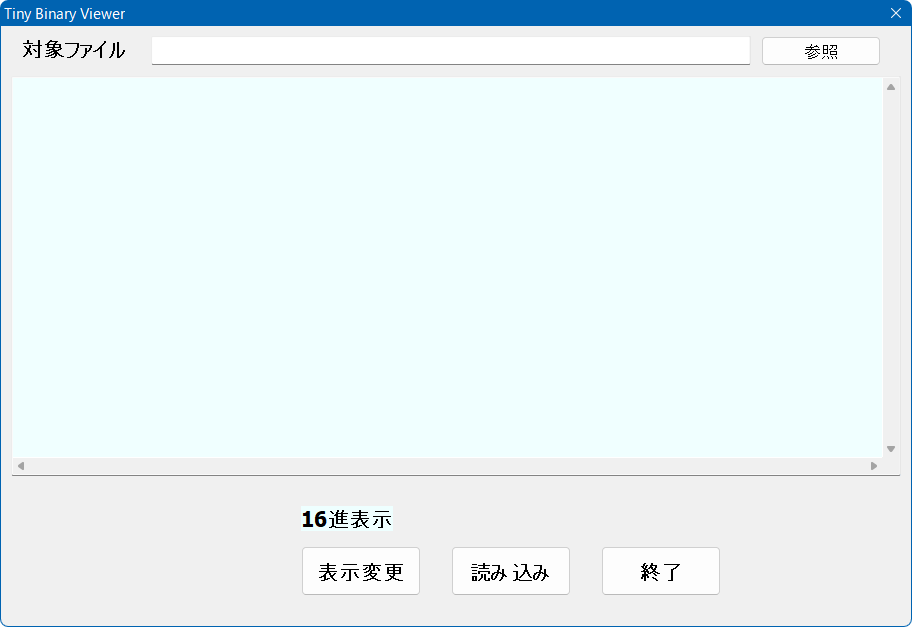

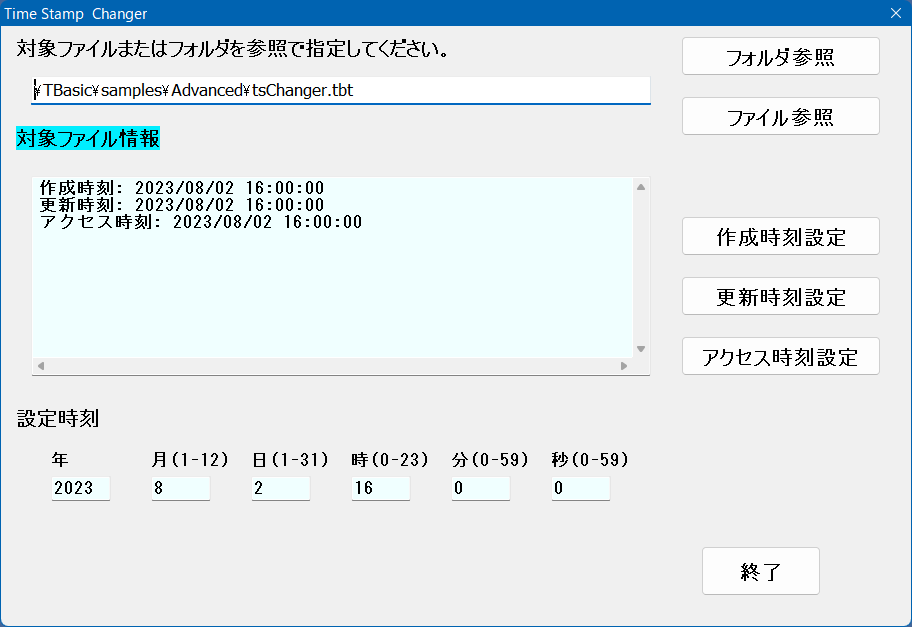

tbview.tbtの起動画面は次です。

ここで,表示は16進表示,10進表示,アスキー表示が可能です。16,10進表示は0~255までの数値ですが,アスキー表示は,制御コードと印刷可能範囲で記号・数値・アルファベットが表示されます。

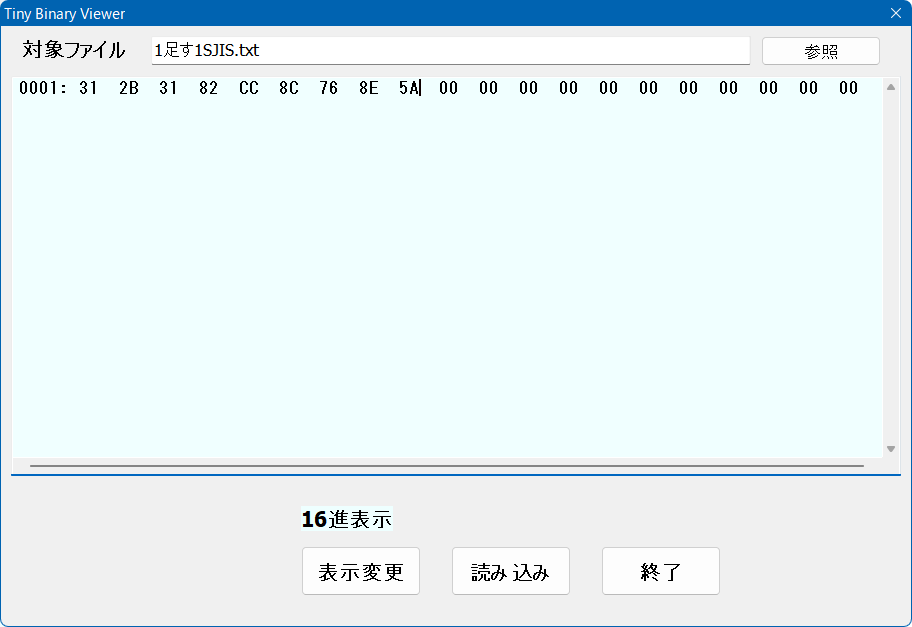

例えば,「1+1の計算」と記入したテキストファイルをシフトジスでファイル名「1足す1SJIS.txt」として保存して,この内容をバイナリビューアで表示させると,次のようになります。16進表示です。

見ると,ファイル内容は「31 2B 31 82 CC 8C 76 8E 5A」です。この結果は,ユニコードへ(2023年8月版)の23ページでシフトジスでの計算結果に合致します。

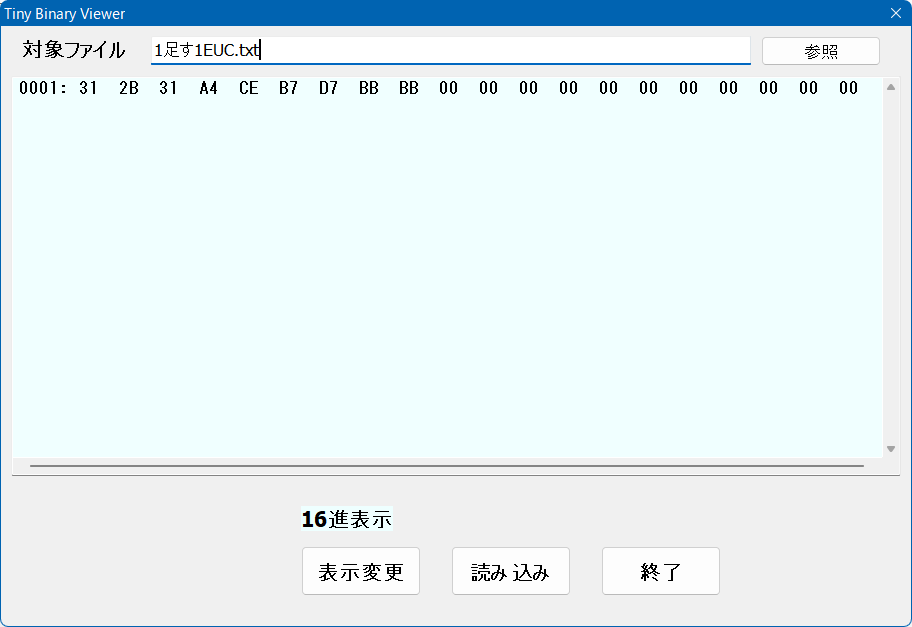

同様に,「1+1の計算」と記入したテキストファイルをエンコーディングEUCでファイル名「1足す1EUC.txt」として保存して,この内容をバイナリビューアで表示させると,次のようになります。

見ると,ファイル内容は「31 2B 31 A4 CE B7 D7 BB BB」です。この結果は,ユニコードへ(2023年8月版)の27ページでEUCでの計算結果に合致します。

プログラムは全体で,200行弱ですが,コントロール画面の設定がかなりの部分を占めています。実際,ファイルを指定して,その内容を表示するだけなら,数10行のプログラムで可能です。

工夫の余地はありますが,一応のツールとして使うことができます。興味があったらお試しください。